19世纪末到20世纪40年代,留学海外的艺术开拓者大约几百人,占全部留学生人数的1%,其中包括第一代大师徐悲鸿、林风眠、刘海粟、颜文樑等人。正是他们最早地系统学习西方艺术,回国之后组织了艺术社团,在中国艺术历史变革中起着关键性的作用,创办了美术院校,采取西方艺术教育方式培养了大批学生。

学生中包括第二代油画家赵无极、朱德群、吴冠中、吴作人和董希文、苏天赐、胡善馀等。

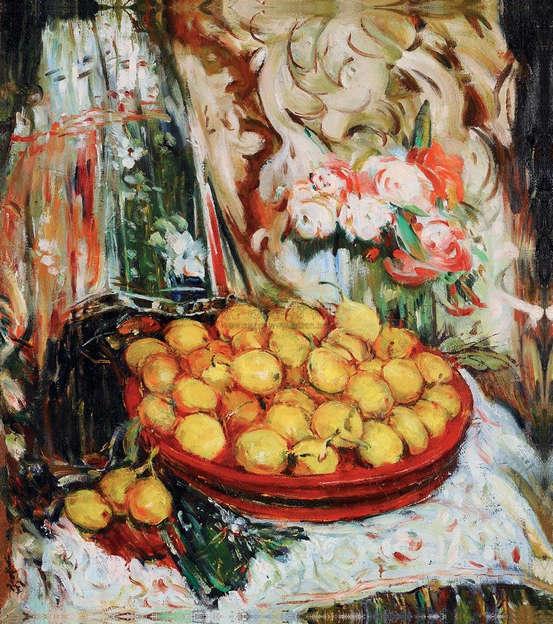

胡善馀 花与枇杷55×49cm

其中,胡善馀(1909-1993)是绘画风格以追求清新浪漫为主的画家,是中国印象派油画的早期开拓者和代表人物之一。胡善馀出生于广东开平的一个华侨家庭。1929年入杭州国立艺专,师从林风眠。1932年赴法国学习。1934年毕业于巴黎国立高等美术学院,因成绩优异,作品曾入选法国春季沙龙的殊荣。1935年回国,先后任教于广州美术学院和国立艺专。历任杭州国立艺专、中央美术学院华东分院、浙江美术学院、中国美术学院教授。1980年起于杭州、广州、南京、昆明等地举行个展。

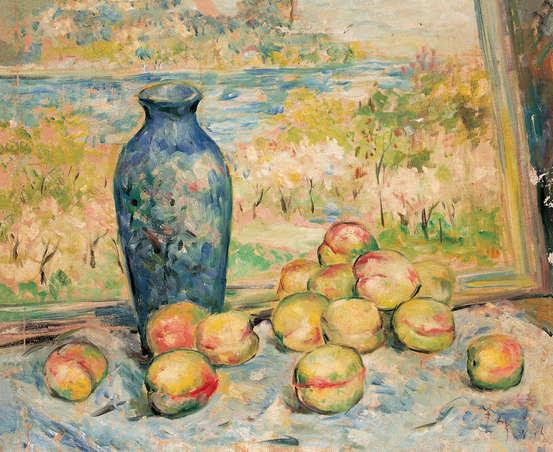

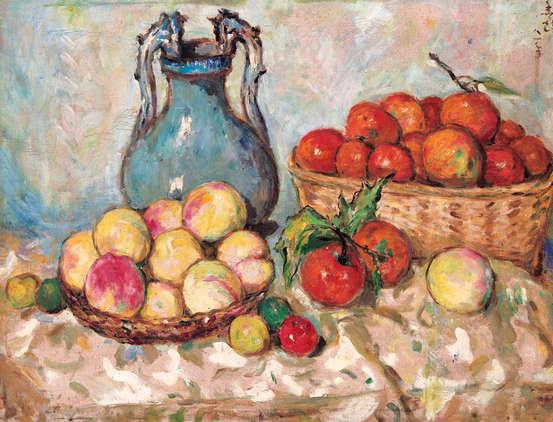

胡善馀 花瓶与桃子73×60cm

2005/7/10 朵云轩(上海)成交价 RMB209000

胡善馀 静物52.8×64cm

胡善馀静物 60×49cm

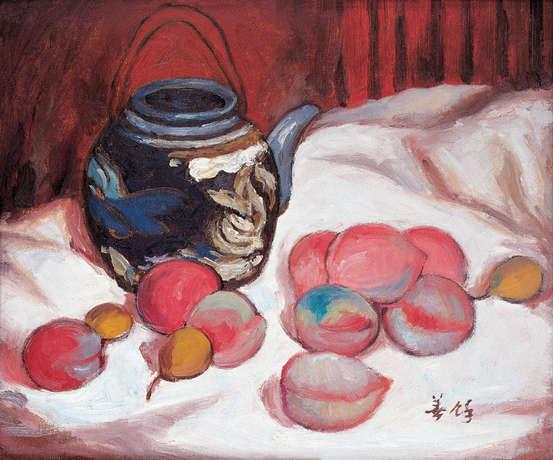

胡善馀 桃47×40cm

2012/6/2 北京保利成交价 RMB103500

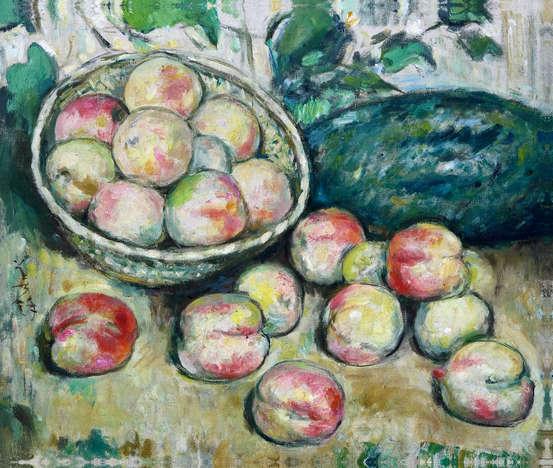

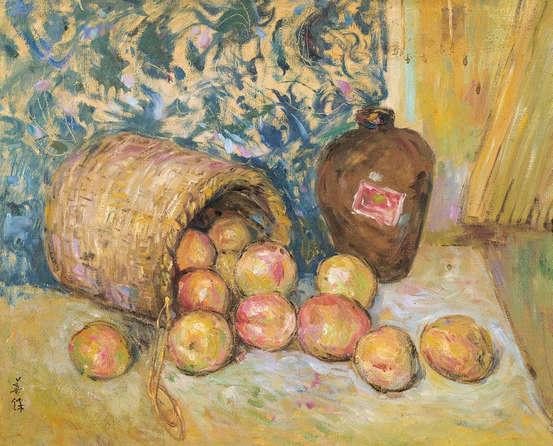

胡善馀 桃子与西瓜50×59cm

2005/7/3 保利上海成交价 RMB154000

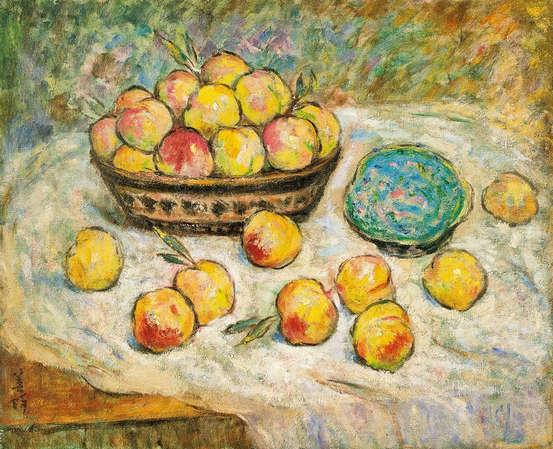

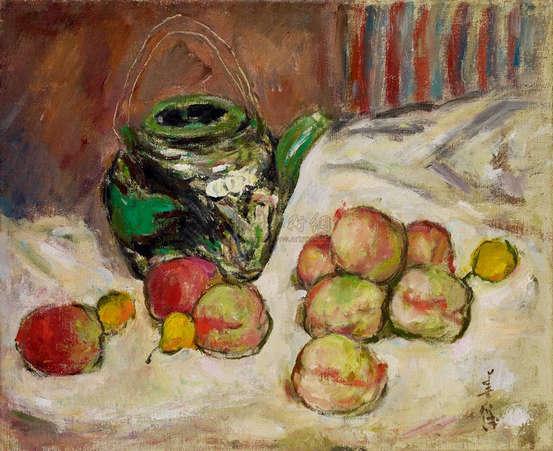

胡善馀 有古陶盆的静物49.8×60.8cm

2009/12/16/-2010/1/6/北京“胡善余百岁纪念画展”

2010/5/30

HK佳士得 成交价RMB186575

作为胡善馀最喜爱的绘画题材,有桃子的静物画几乎贯穿了画家六十多年创作生涯的各个时期。在作品中,画家打破了很多人认为油画一定要用厚颜色堆叠的思维惯性,成功地将稀薄而近似水彩的透明色,以灵动的线条勾勒用在画中,并与厚色块交替运用,有效地解决了前景与背景的主从透视关系。半透明的背景采用三种不同的线条加以区分,使画面松动、透气。画的中部用厚色块将主体桃子从背景中“拎”了出来,并大胆地点以鲜艳的果绿色和紫红色来突出桃子的鲜活。

胡善馀 静物39×46cm

1980年

胡善馀 太湖鲜果45×60cm

1981年

2006/8/13 上海崇源 成交价RMB187000

胡善馀 古壶与水果37.5×45.8cm

1986年作

胡善馀 静物53×65cm

胡善馀在其《画余偶谈》(1982年〈新美术〉第一期)一文中如此写道:“……我比较喜欢画静物画,而静物画中有更喜欢画桃子,一方面因为桃子的色彩鲜艳,教人看了喜欢;另一方面又因为我国人民在传统上把大的水蜜桃看成是长寿的象征,人们看了有吉祥的感觉,再说桃子在杭州也容易买到。画水果静物画,除了寻找色彩鲜艳、造型优美的水果外,还要随时留意收集一些美的花布和器皿等物,一边陪村水果。”胡善余特别提到:“有激情这对画静物画很重要,画家自己不感动,画出来的画,观众是不会被感动的。有一年,我和老伴到钱江果园去,看到满园枝头上挂的都是又大又鲜的水蜜桃,是一个丰收年,果园的景色美极了,我们买一筐回来,一到家便摆了几个画布起来,一口气就画成了。因为桃子的鲜、美吸引了我,果园丰富的景象感动了我。

”

可以知道,胡善馀是情感丰富的,即使是静物画,也充满了盎然的生意;

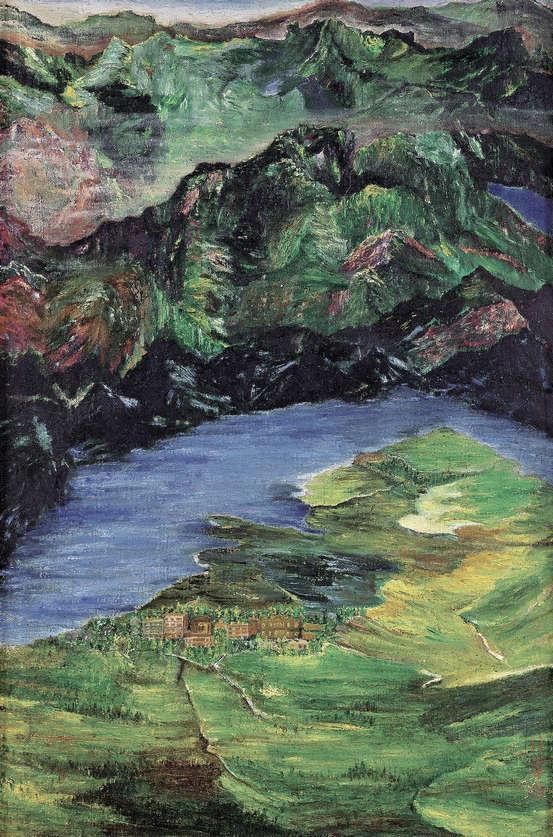

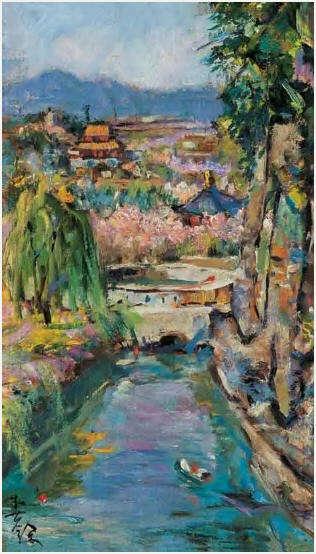

胡善馀 风景87×57cm

胡善馀 风景33×20cm

胡善馀在法国学习油画时,接受其师西蒙(Simon)的教诲:“最好的老师是生活和大自然,再就是罗浮博物院收藏的名家作品。”因此他不仅到罗浮宫观摹临习印象派大师之作,对受柯洛(Jean

Baptiste Camille Corot)和印象派影响的当代名家马凯尔及抒情风景画家郁特里洛(Utrillo,Maurice)和希斯里(Alfred

Sisley)的用笔、塞尚(Cezane)的用色都感兴趣。

因此,在胡善馀的风景作品中可以发现胡善余侧重于表现光与色调的整体效果,而不着力于线条的表现,导入多层次的色调空间,透露着面对自然美景的喜悦之情和对艺术精神的虔诚。

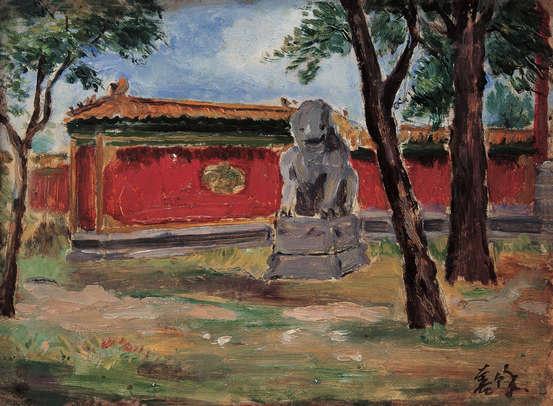

胡善馀 红墙外的风景23×32cm