◆ 2016年9月18—29日

我和外甥郭鹏有幸应邀参加新疆美术馆(筹)组织的“重走司徒乔新疆绘画之路”活动,本人作为司徒乔唯一在世的81岁高龄的女儿,以司徒乔家属身份全程随行,激动之情难以言表:首先,通观中外美术史,以这样的方式来纪念一位画家,实属罕见,甚至可以说史无前例。其次,近一个世纪跨度的寻觅(准确的说是从1943到2016,相距73年,)更彰显了画家当时的艰辛与今日新疆翻天覆地的变化,凡此种种都令人对这次活动充满了期待与感恩。

◆ 9月19-20日 乌鲁木齐

西北初秋一个晴朗日子,一大早(筹建中的)新疆美术馆(以贺维理为首)的几位思想超前,干劲十足的中、轻年人就忙活开了,率领着包括特意从北京请来的著名画家史国良及14位乌市中青年画家、司徒乔两位家属、当地少数民族朋友们、连同若干媒体记者在内的浩浩荡荡的队伍,齐聚在宏伟的天山山麓美丽的天池旁的哈萨克风情园,拉开了“重走司徒乔新疆绘画之路”活动的序幕。

写生团

场地一边早已支起了一顶宽敞明亮的哈萨克族式毡房,里面从帐篷顶到环形墙面一直到地面都铺就了鲜艳的氊毯,一对哈萨克家庭的男女主人公正在热情恭迎四方来客,(其他女眷大都在着手预备中午的大餐)。

帐篷男女主人

史国良在帐篷里作画

帐篷前四周的空地上,树荫下,写生团的画家和各自的模特(基本上是当地民族同胞)都已找好位子动手做画了。

画家们写生

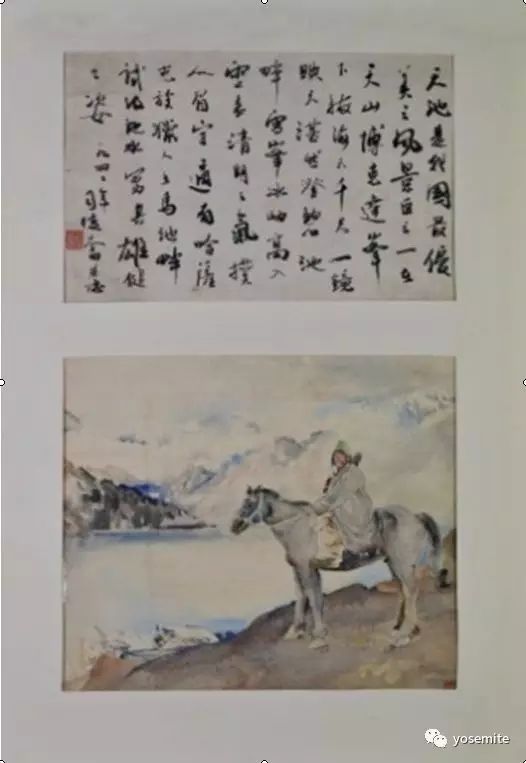

此时举目观赏雪峰重叠的巍峨天山和它脚下那无与伦比的碧蓝瑶池,不由得回忆起父亲旅疆日记第二段“博格达礼赞”(博格达峰高5445米,为天山山脉东段著名高峰)中对这一美景的详尽描述,眼前仿佛蓦然出现湖边骑在马上彪悍的哈萨克人,那不就是活脱脱的1943年父亲画的天山天池边伫立着的那位“哈萨克猎人”吗?是的,昨日与今时在这里相遇,比起近一个世纪以前画家在此孤军奋战,现在来的是整个写生团,如此声势浩大的传承,如何能不让人欢欣鼓舞?

天山天池

《哈萨克猎人》

不一会儿,男主人抓过来一只羊,当众宰了,把活动气氛推向高潮,随后的聚餐自然完全像过节一样。

午餐

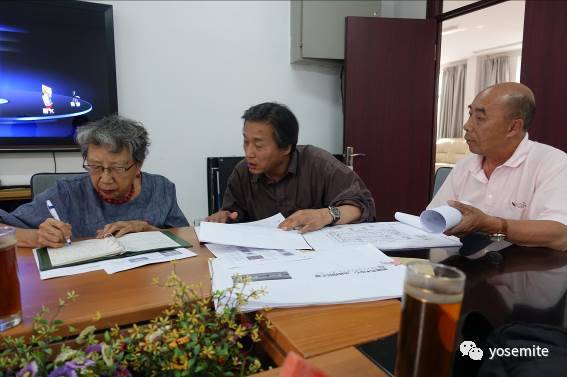

紧接着在新疆博物馆开幕的“重走司徒乔新疆绘画之路写生作品展”和同时举行的研讨会则更充分的挖掘了司徒乔当年单枪匹马,不顾严寒和种种艰难困苦,甚至不顾个人安危,以最大的热忱用画笔描绘了新疆的大好河山,以及那里世世代代居住的各族人民生活的可贵精神。主持研讨会的中国美术馆副馆长张子康及汉族、维等族专家们说得好,时至今日我们用重走司徒乔的新疆绘画之路的方式纪念的,不仅是一位抱着赤子之心、将毕生毫无保留地献给美术事业的艺术家,更是一种接地气的,朴实的表现手法,一种倾注自己的满腔热血,真诚讴歌大自然与淳朴民风的艺术态度。

研讨会

研讨会发言

待来到正在加紧建设的新疆美术馆工地参观,所得信息更是振奋人心: 2.5亿的投资,防八级地震的7.82万平米的总面积,已确定的美术馆二层近500平米的司徒乔陈列馆……无不令人欢欣鼓舞,只盼着2018年5月18日竣工日期的到来,那时司徒乔这个岭南游子,将在他如此钟爱的第二故乡新疆找到永远的归宿。

白院长介绍司徒乔陈列馆的位置

重走写生作品展

◆ 9月21-23日 伊犁哈萨克自治州

21号乘机两小时来到北疆的伊犁,那是一片富饶美丽的绿洲,随即乘车沿着天山脚下的公路前行,看到的是完全不同的景色:两边是寸草不生、高不可攀的大山坡,还经过著名的“三沟”一带(指果子沟、大东沟、大西沟,父亲日记中“三沟巡礼”一节历数了这里的行路难),可以想见这一带上世纪本来满是乱石极难行走,据说大雪封山时基本不可能通过,但是我们一行不到半小时就过去了,原因是几年前修成了果子沟大桥(非常壮观的斜拉式大桥),天堑变通途!

果子沟大桥

之后跟随父亲的足迹,我们来到赛里木湖,父亲日记中这样形容:“……约十里横坡,忽一水横天,天风掀水成长波,有如大江潮起,远山随行,风排云护,气势磅礴……”在大漠之中猛然间出现这一望无际,如海般宽阔的水域,给人的惊喜可想而知!父亲曾在赛里木湖写生,湖上取景,作油画一幅。那天看到远处不少游人在水边徘徊,还有披著漂亮婚纱的新人在那里留影,平添了许多喜气。

赛里木湖

晚上给伊犁师范学院艺术史专业学生讲“卢浮宫镇宫四宝”,赏析古希腊的雕塑成就和文艺复兴三杰的不朽名作,远在西北边陲的莘莘学子,对欧洲文化辉煌的代表作表示出极大的热忱,可见传世典是人类文明的共同财富。

伊犁师范学院讲学

伊犁师范学院讲学

伊犁师范学院讲学

第二天来到父亲日记中称为“新疆省产马第一名城”的原巩哈尼勒克县,一路上见到许多牧人赶着牲畜前行,在一位三代支边干部后代孙金福的指引下,在博尔博松村找到原巩哈马场的旧址标志(见照片中那块大石头)。

原巩哈马场旧址

这位会维语的民族干部给我留下了深刻印象,由于掌握维语,他可以自如地打听情况,就像我们会外语在国外行动很方便一样,他告诉我他的父亲那时就认识我爸,且相互很有好感,两人结下了深厚的友谊,可惜他父亲业已过世,现在孙金福正积极寻找知情人(比如他聽说有一个小孩当年曾给司徒乔带过路……),只是时间过去太久,难于找到有用的线索。

幸而父亲此行对马情有独钟,所以在日记“巩哈读马”中留下了动情的篇章——设想一个对马完全陌生的南蛮子,忽然面对成群烈马,激动之情自不待言,但正如他自己在文中所说“马学乃极其复杂的科目”,为此父亲下了大决心:先是拜农林部役马场沙厂长为师,后者先为他借来兽医院之马的解剖图,然后亲手带领他学相马、骑马、画马,父亲曾随行这位“马老师”三个月。我在整理父亲遗物时看到一个小本,上面密密麻麻记录着他对马的各个不同部位特点的记录、分析和实习描画,途中他尤其对生龙活虎、带有野性的激烈场景的圈马有特殊的感受,于是就有了“巩哈饮马”、“套马图”、“冰壶饮马”、“伊宁马市”等精彩作品的问世。

父亲曾画“巩哈饮马”的河谷

法國有句谚语说得好“没有天分成不了艺术家,但缺少苦练,也必将一事无成 (Un artiste n’est rien sans le don,le don n’est rien sans le travail.)” 显然,未受过科班训练自学成才的父亲,在画马方面的技巧从零到熟练掌握,完全是自己坚持不懈、锲而不舍努力的结果。

22号这天上午孙金福带我们到博尔博松村探访了村长,“重走”組織者在村里安排了写生,这时我才发现这位小孙也是一名画家(有照片为证)。

孙金福写生

中午在村长家午餐,下午还是小孙带领大家到了塔尔村,虽找知情人未果,大家还是在那里展开了写生活动,一天之内搞两次,画家们不辭勞苦,毫无倦容、精神饱满地投入工作,令我颇受感动。

在村长家午餐

在博尔博松村写生

次日来到伊犁首府伊宁市,有道是“不来新疆不知道中国之大,不来伊宁不知道新疆之美”,这个伊犁哈萨克自治州的首府名不虚传,流过全市的母亲河伊犁河宽阔平静(据说这是我国大河中唯一向北注入波罗的海的河流,其他的都向东流入太平洋)。

伊犁河

市容整洁美丽,绿化到位,风景宜人,更可贵的是在参观民俗村时,我还曾与一位乌兹别克老人攀谈,他家的庭院幽静,安宁,问起他来伊宁定居的理由,他毫不犹疑的回答是和谐,仅在民俗风情街就居住着47个不同民族的居民,大家相互尊重,团结友爱。另一个有力的例证,是地处市中心的北疆最大的伊斯兰式拜图拉清真寺与一座有精美斗拱装置的汉族回教风格的清真寺相邻,亦可看作是不同风格相互比美、和平共處的典范。

采访伊宁民俗村

拜图拉清真寺

两种不同风格的建筑和谐共处

◆ 9月24-25日 以喀什为中心的维吾儿族自治区

經過長時間的安檢等待,乘機于午後抵達南疆首府喀什,这个古名疏勒(意为玉石般的地方)的祖国最西北边陲重镇,已有两千多年历史,记得二十几年前陪一个欧洲团第一次来时,这里的发展显然还相当滞后,满街驴马车,现在小汽车遍地皆是,市容繁華熱鬧,應屬全省之最,加上近期得到全面改造的舊城,一個既傳統而又面貌一新的喀什正在煥發着新的活力。

我們的第一站來到让人充满遐想的香妃墓,接着是去高臺居民區探訪非遺傳承人,在沿台阶在高台行走时,我有一种似曾相识的感觉,因为在随职业外交官的丈夫常驻不同的阿拉伯国家(叙利亚、突尼斯、摩洛哥……)时,不乏这种古老的百姓聚居地——通常是坐落在高坡上密密麻麻地修建的成百座民居,依坡而建,或高或低,错落有致,狭窄的街巷四通八达,纵横交错,宛若迷宫,一般卫生条件较差,是旧城改造的主要对象。

喀什高台居民区

在这里我们探访了一位著名的民間土陶藝人的手工作坊和傳統製品,滿身粘着泥漿的老工匠給我們介紹了從祖上傳下來的手藝,他已是第三代传承人,从他的自述中可以看出一生坎坷,经历了许多艰辛,所幸近期开始受到重视,得到必要的扶植,但他的子女没有一个愿意继承父业……如何让民间流传的工艺适应不断发展的市场需求,这些非遗传承中的问题相信会逐步得到妥善的解决。

访非遗继承人

访非遗继承人

下午来到南疆最大,也是全国最大之一的艾提朵尔清真寺,这是一组民族风格和宗教色彩浓郁的伊斯兰古建筑群,宏伟的结构配以宽大的广场,更加显示出一种非凡的气魄。就在清真寺边上有卖维族服饰的小店,我一眼看中一顶传统维族图案丝绸做成的小帽,顺手买来戴上,即刻有点维族大妈的感觉,记得1950年(时年我15岁)从香港随父母回国内定居时,北京盛行新疆舞,每逢节日(国庆节、劳动节……)姑娘们就戴着这种漂亮的小帽,从学校跳舞一直跳到天安门广场,那是多麽美妙的激情澎湃的青春时光!想不到半个多世纪之后,81岁的我会有机会来到喀什找回十几岁戴上维族花帽的快乐!

买新疆帽

买新疆帽

晚上与喀什文化馆长等共用晚餐之后,馆里的美术和舞蹈干部带领我们到东湖看夜景,璀璨的各色灯光把夜空点缀的五彩缤纷,预示着喀什这座古老的丝绸之路重镇,将随着一带一路的延伸,发展成为如南方的香港、东部的上海同等重要的大西北的金融与交通枢纽,达到繁荣的顶峰!

参观沙画展览

第二天来到疏勒村的巴扎(新疆老百姓的集市),这里人们需要的物资应有尽有——小到一根针,大到成群牲口(马、骡子、羊……),吃穿用样样俱全。

疏勒巴扎

疏勒巴扎

这里还是五里八乡老百姓最爱逛的场所,比如那一字摆开的剃头座椅,早早就让一帮老头子占满了,他们悠闲地坐在那里享受着让人剃头刮脸的乐子,还捎带着欣赏那些路过的花枝招展的大妈小妞们各自不同的风采。

巴扎里的理发店

巴扎里的假维族大妈

饿了有堆积如山的馕和各色小吃,还有巨大无比的锅里一直在沸腾着的牛羊杂碎,味鲜价廉,营养丰富。

疏勒巴扎里卖的馕

疏勒巴扎里的烤肉

多年前那次带团来体验过喀什的大巴扎,连邻近国家的百姓也来凑热闹,人山人海,极为壮观,至今记忆犹新。虽然少不了的是一刮起风来那漫天的尘土,但这似乎一点也没有影响人们的兴致。

疏勒巴扎

这回我在巴扎遇见了史国良、贺维理等写生团的成员,他们在人群和牛羊的簇拥之下专心致志地为老乡们作画……

疏勒巴扎 贺维理写生

疏勒巴扎 贺维理写生

疏勒巴扎相遇

中午访问了塔洪村的村民,受到热情的接待,主人家院子里的葡萄架上还挂着未摘完的果子,这是每户维族人家院子里必不可少的风景,让我们这些居住在狭窄公寓里的城里人好不羡慕!

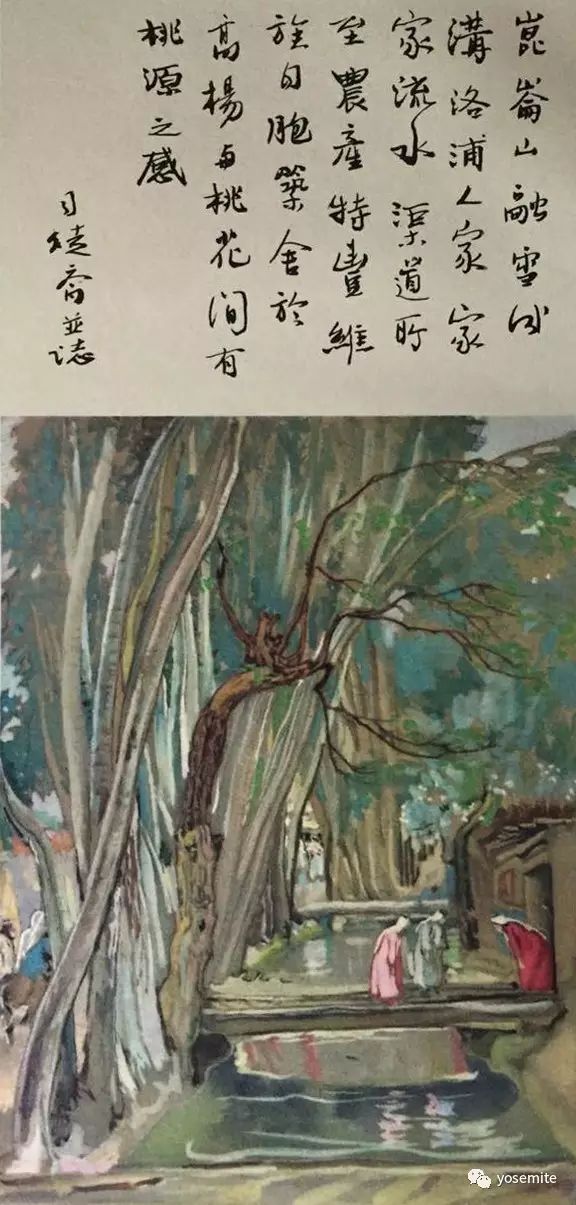

临行时的一幕令我想起父亲在这一带画过的一张非常温馨的作品“送别”:高高的白杨林下,女主人面向客人握手告别,双方站立的位子是在主人大门前的一座小桥上,桥下潺潺流动的是天山上下来的雪水……这一天女主人和我深情的重演了这一幕,唯一遗憾的是照片中看不清水的流动(让一些木材挡住了)。

画作《告别》

模拟画作《告别》

◆ 9月26——28号 和静、库尔勒——蒙古自治州

26号驱车沿壮美的天山赶到离乌市约4,500公里的和静,除了盘山公路,我们正在前行的干沟两旁的巨石竟然如同镶嵌在沙子里一样,非常奇特,估计风沙一起,整块的实体山石将巍然耸立,净显其本来面目。

赴和静途中全体人员留影

这一带库车大峡谷的特殊地貌,成就了父亲一张气势磅礴、技法上中西合璧的长卷——广东籍名画家赖少奇命其名为“山涛”的大作,形象地反映了如汹涌波涛般起伏的天山山脉的雄伟气势。

赴和静途中的巨石

傍晚抵达和静县,入住东归宾馆,其舒适豪华程度令我颇为吃惊,如超大面积的卧室里竟配备了两台至少50寸以上的大彩电:一台放在长沙发前,另一台放在大床尾部,两台电视背靠背,意思是客人无论选择坐着或躺着看电视都一样舒适……我在北京号称六星级旅馆的国际俱乐部也没见过这样的阵势,但一想到宾馆的名字,就觉得可以理解,对那些历尽艰辛,毅然选择东归的勇士们,为了纪念他们热爱故土的无畏行动,无论多么隆重奢华的接待应该都不为过。可惜一天山路跑下来,和当地蒙族文体馆长及一些蒙族画家晚宴之后,倒头就睡,两个大彩电连打开的功夫都没有。

和静蒙族牧民家

第二天驱车前往乡村写生,同行的有新疆美术馆(筹备处)的同志们,当地文化馆馆长、蒙古族画家、庄园画家以及三位青年画家,先到一户蒙族牧民家做客,他们全家刚从山上夏季牧场归来,我好奇地问院子里靠在墙上的方格板是干什么的(见照片),男主人说这可是个宝贝,他说过去一上山,没有电缆,晚上到处黑䢗䢗的,点上马灯也照不了多远,现在牧民带着这块太阳能电热板,照明、发电、做饭、看电视那样都拉不下。

太阳能板

进屋结识了年轻的女主人,原来是这里远近闻名的蒙古族刺绣传承人,桌上、沙发上、床上到处摆满了她精心设计和亲手缝制的各色刺绣品,在如今机绣已在很大程度上替代了手工的年代,肯这样一针一线,一丝不苟的付出的劳动自然显得格外珍贵难覓,加上有浓郁的民族风情,更是受到市场的青睐。

在蒙族人家写生

在蒙族人家写生

正当院子里画家们摆开了作画的架式时,队里的俩位干部(一个汉族是村支书,一个维族)特意陪我去庄稼地里看看,原来这里和邻近的村子一样,农牧业并举,相当富裕,在地里看到不仅庄稼长的很好,还晒了很多红彤彤的干辣椒,一片丰收景象。

参观村中的农田

晒红辣椒

到了午餐时分,除了照例丰盛可口的菜肴,还按蒙古的习俗唱请酒歌(我给起的名字),先是一位女士唱,唱完男士就得把杯里的酒干掉,要是继续唱,男士继续干,如果两位女士唱,自然两位男士上阵,如此类推,唱与喝相互助长,把欢乐的气氛很快推向高潮……

与蒙族群众合影

可以想象,半个多世纪之前,父亲就是受到这种淳朴民风的感染,画出了那麽多动人的民间风情,而且还因此捡回了一条命: 原来当年父亲就在这个古名焉耆(读yanqi)的地区创作的时候,新疆专制的太上皇盛世才刮起了一阵恶雨腥风,突然下令把全部来自中原的专家们(包括和父亲同时入疆的人) 投进监狱,施以酷刑。父亲因在迪化(乌鲁木齐)组织过天山画会(一个纯粹研究艺术的团体),成为他被搜捕的罪状,这时刚畅游完南疆的司徒乔,打算回到迪化,正乘坐一位地质学家的车从南疆返回乌鲁木齐的路上,眼看就要落入虎口。当他路过焉耆站停下休息的时候,站长告诉他,这里的深山有蒙古族游牧区,有不少可画的题材。父亲想到自己赴疆画的全是哈萨克族和维吾尔族的写生,蒙古族的一幅也没有,决定留下来再画一批。事后才知道他入山不久,搜捕他的电报便到了焉耆。由于交通不便,站长一时也不知道司徒乔在哪里,而且这位爱好美术的维族站长也有意保护他,回电说这位画家找不着了,父亲才躲过一劫, 而毛泽民等一批革命者就在这期间被盛世才残忍杀害。

与蒙族群众合影

与蒙族群众合影

下午探访了一位很有特点的庄园画家苏永军,他在大山脚下,激流水边,依山傍水经营了一个如世外桃源般的艺术天地,让我们大开眼界。

在庄园画家苏永军家中

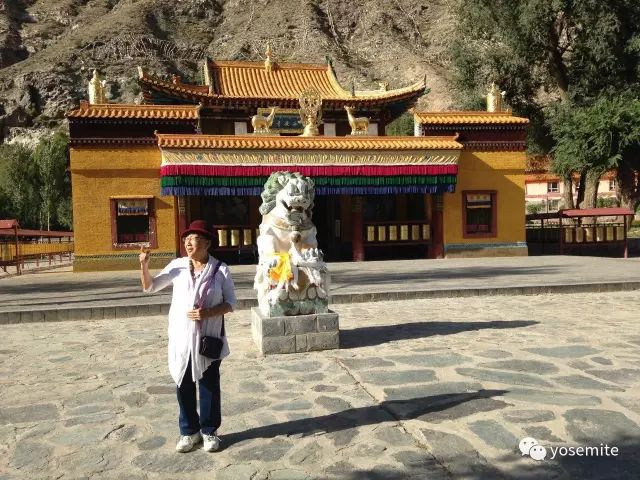

之后去参观蒙族信奉的黄教庙宇,这被称为巴伦台黄庙的古建筑群,也以坐落在群山环抱、无与伦比的优美山谷中而傲视群芳,在这样得天独厚的仙境中修行,想必更有利于得道和顿悟,所以自古以来名山大川都成为寺庙的首选之地。

参观巴伦台黄庙古建筑群

参观巴伦台黄庙古建筑群

驱车进入库尔勒市已是下午时分,只见这个省级卫生城市整洁大气,宽阔的街道两旁高楼林立,一排排路灯像站岗的卫兵,笔直挺立,给市容增色不少,不一会儿车就开进了当地有名的华山中学,其地位大致相当于北京的四中,是当地最好的学校,这是我这次入疆的第二次讲学,和在北京四中一样,从我向校长赠送母亲写的父亲的传记“未完成的画”开始,热烈的情绪与聚精会神的听讲贯穿整个过程,于是连日奔波的疲劳顿时被抛之脑后,只顾抓住这难得的机遇,尽情将自己在普及美育方面的心得向孩子们倾诉......

华山中学讲座

好似父亲对艺术的热爱正通过我的表述一直流淌到下一代的心坎里,这不就是我51岁时毅然报考巴黎大学做艺术史博士学位的初衷吗?因为过去搞艺术太苦,父亲从来不允许我们三姐妹学画,没想到大概是他留给我的基因及家教的熏陶,56岁拿到博士学位后我放弃了从事了半个多世纪的外语教学,成为一名传播美育的志愿者,一干就是25年,这一晚在遥远的新疆库尔勒华山中学,如同我已在全国十几个城市做过的巡讲一样,获得满堂彩,这是艺术魅力的胜利,是我跟随父亲的脚步将“把美带给人间”的文艺复兴的精髓发扬光大的顺理成章的结果。

2016年在艺术沙龙的系列讲座

28号承蒙文化厅的好意,让我们有机会欣赏到新疆最大的博斯腾湖的一角,从木制的三层观景楼的最高处望出去,近处是茂密的芦苇荡,无边的水域后面应该是一号冰川……尽管由于时间的限制,我们在赶回乌市之前只能乘船在芦苇荡里转了一圈,但新疆山川之壮丽在临行前再次给我们留下了不可磨灭的印象。

博斯腾湖的芦苇荡

瞭望台上远眺博斯腾湖

29号结束了这次不寻常的“重走”活动,依依不舍地告别了近半个月热情照应我们的当地美术馆同伴,胸怀对父亲以及新疆的全新认识,心存毕生的感动与升华,踏上了返京的归途。记得1950年从美国毅然回来投身新中国建设时,父亲曾不止一次阐明自己的具体规划:那就是为鲁迅的作品做所有的插图;再去新疆作画.....可惜死神过早夺去了他的生命 ,这次新疆同仁们极富创意的“重走”活动在更深意义和更大范围里实现了司徒乔这部分梦想,其影响之深远不可估量 ,父亲如在天有灵 ,定会含笑九泉!新疆美术史也从此在传承和创新方面翻开了新的一页 ,必将由此走向更灿烂的辉煌!

写生团在苏永军庄园合影