相关附件:

相关附件:

从确定落户江门开平金鸡镇与赤水镇之间的打石山,到启动基建的施工方案,江门中微子实验室的落地之路已然充满挑战。而要让这座 “地下科学城”从图纸变为现实,首先要攻克的,便是在坚硬岩层中开挖700米深井洞的施工难关。

为了减少宇宙射线对江门中微子实验的干扰,实验厅需建在地下700米深处。施工人员要在坚硬的花岗岩中开辟出1266米的斜井、564米的竖井,横跨49.5米、高71米的实验厅及附属硐室,其建设难度远超常规基建项目。

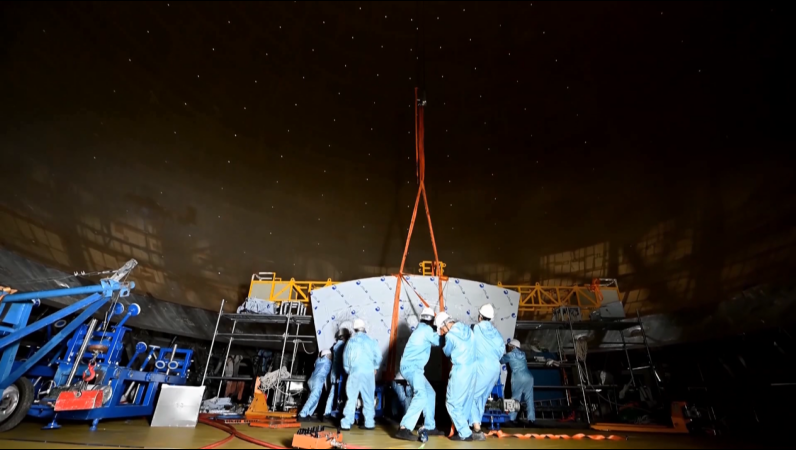

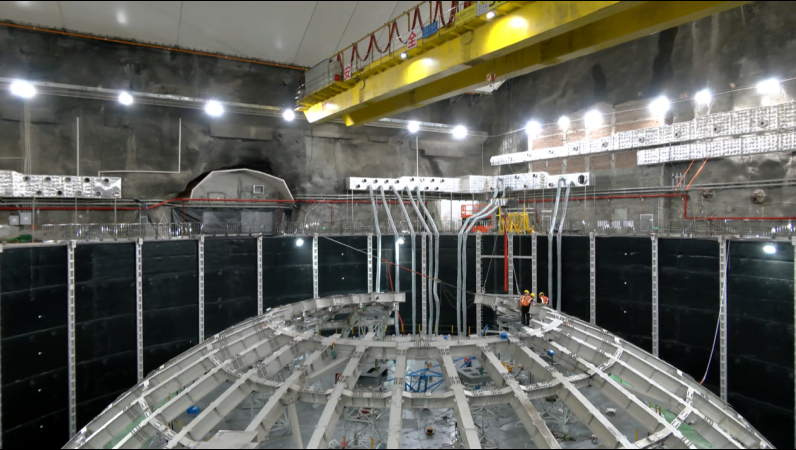

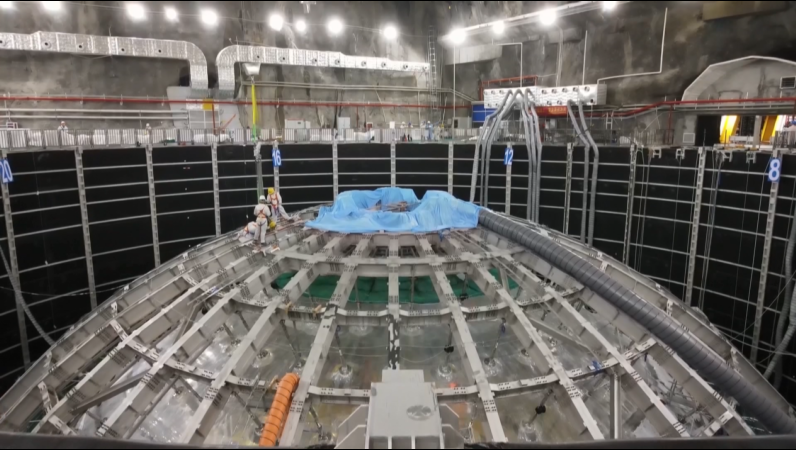

黑暗而深邃的斜井开挖(刘悦湘 摄) 中国科学院高能物理研究所研究员衡月昆介绍说:“打石山的高度大概海拔是270米,但我们需要700米,所以我们得往地下至少挖430米,这样才能达到700米的覆盖层。” 在挖掘过程中,施工人员遇到的第一个难题不是与花岗岩的“硬碰硬”,而是来自地下水的汹涌侵袭。“一个小时大概有500吨的水涌出来,把要这些水抽上来,项目才能再往前推进。”衡月昆说道。 除了涌水,挖掘出的地下实验大厅还需要满足49.5米的超大跨度且无立柱支撑的要求。这对地质稳定性和施工精度都是极大的考验。 国内最大跨度49.5米地下洞室开挖(刘悦湘 摄) “这是目前国内跨度最大的一个地下实验大厅。我们不可能在探测器上立一根柱子。实验大厅是一个穹顶,为了加强稳定性,我们有一些锚索打到花岗岩里了,锚索的数量有280多根,穿大概35多米深,相当于把花岗岩给加固了。”衡月昆说道。 为了加固实验大厅的稳定性,工人们正进行锚索的施工(刘悦湘 摄) 还有一个普通人意想不到的问题——空气。据介绍,地下的空气有一项指标不但对人体不好,对实验本身也是非常不好,这个指标就是氡的含量。 为了控制氡的浓度,科研团队在整个实验室的设计和建造过程中都采取了严格的防氡措施。 衡月昆表示,“我们是选择了一个比较经济的方法,就是从竖井这里,每小时有几万立方米的新风给它压下去,压下去以后通过一个风道,然后在地下的特别是实验大厅这些关键的地方,让新风都走一遍,然后从斜井把它排出去。” 从2015年正式开掘 到2021年底顺利完工 科研施工团队秉持着“愚公移山”的精神 历时7年挖出这个 目前国内最大的地下硐室 让江门中微子实验室有了立足之地 经过十余年的建设 这座深埋地下的科学装置 即将正式运行取数 为全球中微子研究的前沿探索 注入新的动力