2010年第六次全国人口普查与2000年第五次全国人口普查相隔10年,开平市人口总量及结构伴随着社会经济的发展已发生了新的变化。

一、人口总量伴随着社会经济的发展而增加

开平市经济在上世纪八、九十年代的高速发展的基础上,踏入21世纪,随着经济结构的不断优化,经济发展踏入平稳发展阶段。2010年完成生产总值突破200亿元,达201.14亿元,比2000年(86.33亿元)增加114.81亿元,按可比价计增长155.09%,年均增长9.82%;人均GDP(按人口普查的常住人口计)从2000年的12910元增加到2010年的28766元,年均增长8.34%。由于人口与社会经济发展具有高度相关性,同时我市经过多年的长足发展,尤其是上世纪八、九十年代的发展,形成了较好的软硬环境,以较为优越的居住环境、投资环境和人文条件,吸纳了来自全国各地的劳动力,共同为开平的发展作出了贡献。据2010年人口普查登记,全市常住人口69.92万人,十年间人口总量增加3.06万人,年平均递增0.45%。

二、人口文化素质进一步提高

随着教育事业的发展,具有较高文化程度人口比重上升,整体上,我市人口文化程度有了较大的提高。全市常住人口中,具有大学(指大专以上)程度的人口为29008人;具有高中(含中专)程度的人口为132561人;具有初中程度的人口为299195人;具有小学程度的人口为184912人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生),6岁及以上人口人均受教育年限为8.8年。同2000年第五次全国人口普查相比,每10万人中具有大学程度的由1422人上升为4148人;具有高中程度的由11225人上升为18958人;具有初中程度的由37279人上升为42788人;具有小学程度的由36199人下降为26445人。

与全国相比,开平高中文化程度和初中文化程度人口比重高于全国,但大学文化程度人口比重大大低于全国平均水平。全国每10万人中具有大学程度的有8930人,开平比全国平均水平少4782人。高素质人才不足,将在一定程度上束缚着今后区域产业升级转型和科技创新。

随着教育程度上升,男性受教育程度明显比女性要高,教育程度越高,男女数量的差距比例也越大。城镇人口受教育程度明显比乡村要高,教育程度越高,其差距比例也越大。

三、人口结构与分布

(一)家庭户规模逐步缩小。2010年,全市共有家庭户 197399 户,家庭户人口为650458人,平均每个家庭户人口为3.29人。比2000年第五次人口普查时的3.52人,每户规模缩小了0.23人。情况表明全市家庭户规模在逐步缩小,尤其是近年来房地产业的发展、独生子女家庭的增多和生育观念的改变,加速了家庭户规模的缩小。

(二)人口随经济中心转移。第六次人口普查时全市15个镇(街道办事处)中,2000年以来总人口增长幅度最大的是长沙街道办事处,达到47.63%,平均每年递增3.97%;其次是水口镇,增长25.68%,平均每年递增3.31%。三埠街道办事处、月山镇的人口增长率均在10%以上;其余11个镇的人口均有不同程度下降,降幅超过20%的有百合、蚬冈、赤水三镇,分别下降25.54%、20.48%、31.33%,平均每年下降2.91%、2.27%、3.69%。很明显,10年来,开平人口增长幅度最大的集中在长沙、三埠、水口三地,这里地处开平政治经济文化中心,第二、三产业发达,聚集了大量的流动人口,使常住人口总量急剧增加。而人口减少的镇,主要是这些镇的劳动适龄人口外出务工经商和在城区购房举家迁移,使常住人口总量减少。详见表《全市各镇(街)总人口及其增长情况》。

注:由于2004年行政区域的调整,2000年个别镇(办事处)数据作了相应调整

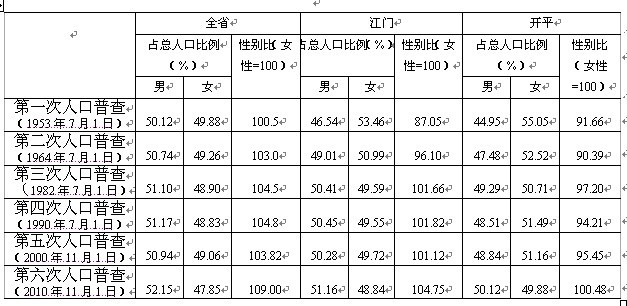

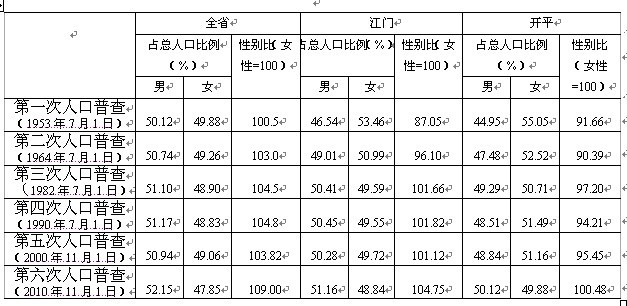

(三)人口性别比升高。2010年第六次人口普查全市人口699242人,其中男性350451人,占50.12%;女性348791人,占49.88%。全市总人口性比为100.48,虽然我市人口性别比升高,但未出现失衡,分别比广东省和江门市平均水平109.00和104.75要低8.52和3.95。详见《历次人口普查开平与全省、全江门总人口性别构成比较》表。人口性别比升高主要有几方面原因:一是近十年出生人口性别比偏高。从普查资料看,0—9岁人口中,男性33539人,女性29330人,性别比为114.35;二是县外流入人口男性比例高,县外流入的常住人口有90503人,其中男49363,女41140。性别比119.99;此外是平均寿命的整体提高。

历次人口普查开平与全省、全江门总人口性别构成比较

四、劳动力资源丰富,劳动就业倾向二、三产业

我市劳动力资源丰富。第六次人口普查资料显示:我市劳动适龄人口(男性16—59岁,女性16—54岁)共476905人,占总人口比重为68.2%,其中男性237262人,女性239643人。如按统计学口径的劳动适龄人口(15-64岁)共522023人,占总人口比重74.66%。

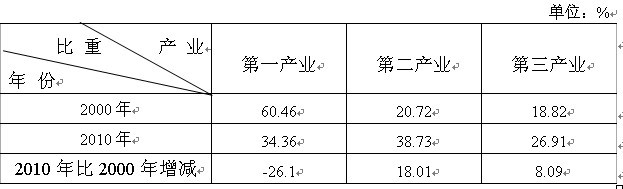

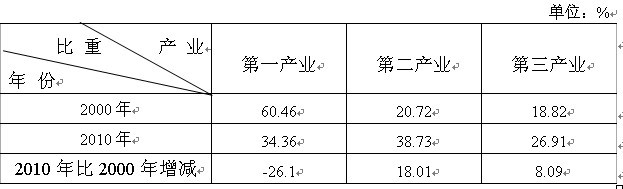

劳动就业从第一产业向第二、三产业转移。随着开平经济的快速发展,改革的深入,产业结构的调整,劳动力在部门、行业之间的流动异常活跃,在业人口的产业构成发生了显著变化。第二产业已占据三大产业比例最大的一部分,其中主要为制造业与建筑业,比例分别为31.06%和7.24%。

在业人口三大产业构成状况

依据人口产业结构三大模型:金字塔型、鼓型或工字型、倒金字塔型特征来判断,开平人口产业结构模式已由传统的正金字塔型向鼓型转变。相信随着经济发展和珠三角经济转型,人口产业结构的转变速度将会更快。

五、人口平均预期寿命不断提高

人口平均预期寿命是衡量现代化水平的重要指标之一,国民长寿,是一个国家或地区经济与社会发展水平的重要体现。据第六次人口普查相关资料计算,我市人口平均预期寿命为76.74岁,比2000年“五普”的76.31岁提高0.43岁。

长寿的人口也越来越多。按照国际通用的标准,80岁以上的老人称为长寿者,我市长寿人口有17337人,占总人口2.48%,对比2000年“五普”的12411人增加4926人,增长39.69%。其中百岁老人41人,比“五普”的36人增加5人,增长13.89%。人口寿命延长、百岁老人增多,这是密切相关和相辅相成的两个指标,表明我市在改革开放以来,随着经济社会迅速发展,人民生活水平不断提高,医疗卫生保健事业得到较快发展的结果。

六、人口流动和迁移情况

人口流动是现代社会的主要特征之一。随着改革开放的深化,区域经济发展不平衡、产业升级释放劳动力等原因形成了人口流动的“推力”。我市流动人口对比上一个十年有了较大的增幅,全市普查登记的流动人口184906人(含市内流动),是“五普”流动人口的1.6倍。

(一)外出人口。六普资料显示,我市外出人口179837人口,其中男91652人,占50.96%,女88185人,占49.04%。流出目的地在省内县(市)外的人口有69477人,占外出人口38.63%;省外5257人,占外出人口2.92%,其中主要的外出地有广西、湖南、海南、四川、北京,分别为897人、429人、423人、322人及313人。从年龄组成方面看,外出的人口主要是在20岁至30之间,随年龄增长而逐渐减少,外出的原因主要务工经商。

(二)人口流入分布,第六次人口普查是以常住本乡镇街道半年以上作为常住人口登记。“六普”的资料显示,全市普查登记的流动人口184906人,其中:本市范围内迁移94403人,占流动人口的51.05%,省内市外迁入人口32793人,占流动人口的17.73%,省外迁入人口57710人,占流动人口的31.21%。根据人口普查表户口登记地状况的综合资料情况看,无论是本市迁移或是市外的迁入,其主流方向都是从农村向城镇流动。从本市其他镇迁入城区(三埠、长沙、水口)的人口为87884人,占市内迁移人口的93.09%,从市外迁入的90503人中也有66016常住城区。跟“五普”数据相比,我市市内迁移的人口占总流动人口的比例由十年前46.6%上升到51.1%,而本省其他县市及省外迁入的比例则由20.5%、32.8%分别下降到17.7%、31.2%,也反映了近十年我市人口从农村流向城镇的情况。三埠、长沙、水口三镇(街)接收的流动人口占全市流动人口的83.23%,流动人口高度向城区中心集中。

七、居住环境情况

随着社会经济的发展,人们的生活需求也发生了很大的变化,其中住房消费水平已是衡量居民生活质量的一个重要标志,也是一个地方经济发展水平的综合体现。从2010年开平市第六次人口普查数据可以看出,“十五”、“十一五”期间,随着开平经济的快速发展,开平房地产业发展迅速,全市城乡居民家庭的居住条件得到了明显改善:居住面积不断增加,住房配套化水平逐步提高。

(一)人均住房面积及设施

十年前,开平城镇居民的居住面积已超过了我国和国际小康型住房的面积标准。2010年人口普查资料显示,开平市城乡家庭户人均住房建筑面积为27.4平方米,与2000年第五次人口普查资料相比增加了2.5平方米。全市家庭户户均住房间数为3间,比2000年增加0.43间, 城镇住户户均住房间数为2.9间,居民家庭的住房空间进一步扩大。

居民住房的房屋条件有所改善。2000年,开平有37.07%的居民只能住在普通平房里,有61.91%的人住进楼房,到2010年住在平房的居民比例为31.99%,比2000年下降了5.08个百分点,住进楼房的居民已经达到67.95%。2000年,开平有27.51%的居民居住在外墙为钢筋混凝土结构的房屋里,到2010年已有52.96%的居民住进这样的建筑,增加了一倍多,在居民住宅外墙墙体材料中,钢筋混凝土结构最为坚固,保温隔音等效果也较好,这一数字的变化,表明开平居民住房的房屋条件有重大改善。

居民住房的房屋更新速度加快。2000年,开平有55.80%的居民居住在建筑于90年代以前的房子里,到2010年居住在这些年代的住户已经下降到43.49%。2010年,居住在2000-2010年新建住宅内的居民达15.74%,居民住房的房屋更新速度加快。

与其他家庭日用品相比,住房是居民生活中最昂贵的特殊商品。但随着经济的发展和人民生活水平的提高,住房消费已由原来的靠国家、靠单位转向靠自己,越来越多的居民走向市场找寻属于自己的“家”,建造和购买住房已经成为开平居民的首选。2010年,开平市居民住房来源中,有86.37%的居民购建住房。其它住房来源中,购买经济适用房和购买原公有住房的比重分别为0.82%和4.21%,居民租用住房的比重为6.81%,比2000年的2.82%提高了3.99个百分点。

(二)城乡生活居住水平

2010年开平市城乡家庭户住房内有厨房的占全部家庭户的95.36%,比“五普”提高4.95个百分点,其中独立使用的占93.29%,比“五普”提高4.92个百分点,与其他家庭户合用的占2.06%,家庭户住房内没有厨房的仅占4.64%,比“五普”下降4.95个百分点。

随着改水工程的进一步落实,居民饮用水安全、卫生保健方面取得了显著成效,居民饮用自来水的比重不断提高,截至2010年开平市家庭户饮用自来水的比重达到89.08%,比2000年的70.91%提高了18.17个百分点,剩下未能饮用自来水的主要是偏远的乡村居民,这些乡村铺设自来水管道比较困难。

随着开平市居民生活水平的提高和人们环保意识的增强,居民家庭的炊事燃料更趋向于环保的清洁能源,用电、燃气进一步普及。2010年开平市居民家庭户主要使用燃气为炊事燃料的占总家庭户的比重为66.24%,其中城区的比重为93.74%,分别比2000年提高了13.02和10.54个百分点;使用电为炊事燃料的比重为3.87%。清洁环保高效炊事燃料的使用增加,表明开平居民的生活方式更加趋于方便快捷,同时也有利于开平的环境保护。

住房条件的改善、生活水平的提高,使得人们对生活质量和舒适程度的要求也在不断改变。2010年开平居民住房内有洗澡设施的比重达到了78.39%,比2000年提高了27.71个百分点,特别是家庭自装各式热水器的比重达到77.05%。与此相对应的是没有洗浴设施的家庭户比重大幅减少, 由2000年的28.02%减少到2010年的9.70%。家庭户有厕所的所占的比重达到了72.16%,比“五普”提高了25.81个百分点,其中独立厕所的占67.72%,比“五普”提高了22.74个百分点。