为了解开平市劳动力资源状况,现根据第六次全国人口普查(人口普查标准时间:2010年11月1日零时;以下简称“六普”)开平市计算机汇总资料对有劳动能力的人口即劳动力资源进行分析。

一、我市“六普”人口的概况

全市常住总人口为699242人,比“五普”(第五次全国人口普查,标准时点2000年11月1日零时,以下简称“五普”)增加30550人,增长4.57%,年平均增长率为0.45%。总户数为204264户,其中:家庭户197399户,人口数为650458人,占总人口的93.02%,户均人口为3人,比“五普”的4人减少1人;集体户6865户,人口数为48784人,占总人口的6.98%,户均人口为7人,比“五普”的6人增加1人。

我市的人口密度为每平方公里422人,比“五普”增加19人。人口自然增长率为0.92‰,比“五普”下降3.84个千分点。人口性别比为100.48%,是历次人口普查中首次出现性别比达到100以上的普查年份。

二、我市劳动力资源现状

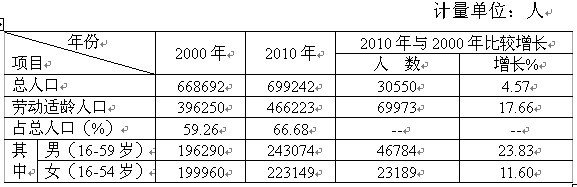

(一)我市处于人口红利期

从“六普”数据显示,我市处于人口红利期。按照我国的劳动年龄:男性16--60岁;女性16--55岁的范围标准。我市的劳动适龄人口有466223人,占总人口比重为66.68%,其中:男性占34.76%,女性占31.91%,分别比“五普”上升7.42、5.41和2.01个百分点。详见下表:

开平市二0一0年劳动适龄人口状况

2010年第六次全国人口普查采用长、短表结合的方式,抽取10%的户登记长表,登记结果是长表共登记人口69033人,其中:16岁及以上人口56597人,经济活动人口是38786 人,劳动参与率68.53%,比“五普”下降3.94个百分点。16岁及以上就业人口37194人,就业人口比65.72%,比“五普”下降3.55个百分点。失业率是4.1%,比“五普”下降0.31个百分点。

若按抽取10%的户作为样本进行推算,我市2010年人口普查16岁及以上就业人口为376742人,比“五普”增加32348人,增长9.39%,比总人口增幅多4.82个百分点。

同时,我市的少年儿童人口抚养系数和总抚养系数比“五普”分别下降16.25%和9.35%,而老年人口抚养系数则上升6.9%。反映出我市继续获取“人口红利”带来得益的同时,成年人抚养的负担相对有所减轻。

(二)劳动力资源的就业分布结构优化

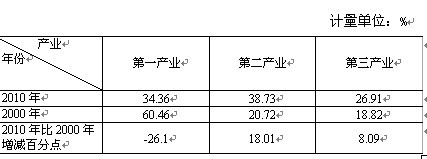

1、就业人口在产业中的分布比例有较大优化

随着我市经济的快速发展,产业结构调整步伐的加快,劳动力在部门、行业之间的流动异常活跃,就业人口的产业构成发生了显著变化。据“六普”的长表数据资料显示,我市的就业人口共有37194人,占长表填表人数的53.88%,劳动力资源在三次产业中的分布比例有较大优化。具体构成变动情况如下:

就业人口在三次产业构成比重变动情况

从上表可以看出:第一产业所占比重显著降低,第二、三产业的比重明显升高。人口产业结构模式从“五普”传统的正金字塔型发展成“六普”的鼓型。按当年价格计算,三次产业的地区生产总值结构由2000年的14.61:49.81:35.58发展为2010年的10.00:51.54:38.46。这一现象符合克拉克产业结构变迁理论,即随着经济发展,第一产业不断向第二、三产业转移。这标志着我市社会产业结构调整成效显著,已从传统的农业经济为主体转向以工业化为主体、第三产业不断发展的工业化社会。

2、就业人口在行业中的分布广泛

按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)的划分标准,95个行业大类中,我市的就业人口涉及89个行业大类,除了黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、管道运输业、地质勘查业、中国共产党机关、国际组织等6个行业大类无人从事经济活动。我市所涉及的89个行业大类中,就业人口占比最高的前五个行业大类分别是:农业占31.84%、 零售业占9.59%、纺织服装、鞋、帽制造业占8.51%、金属制品业占8.16%、餐饮业占3.82%。符合我市现时的产业结构发展格局。

(三)劳动力资源的就业人口比差距拉大

从 “六普”的长表数据资料显示,我市的就业人口主要集中在中青年人口中,男性就业比例比女性高。具体情况如下:

2010年就业人口比率构成情况

从上表“六普”的长表数据资料可知,我市就业人口比最高的三个年龄组分别是:40-44岁、35-39岁和30-34岁。就业人口中的性别比达117.32%,高出总人口的性别比16.84个百分点,男性的就业人口比高出女性13.65个百分点,比“五普”高出10.98个百分点的幅度拉大2.67个百分点,但是男、女性的就业比率分别比“五普”下降2.33和5个百分点。

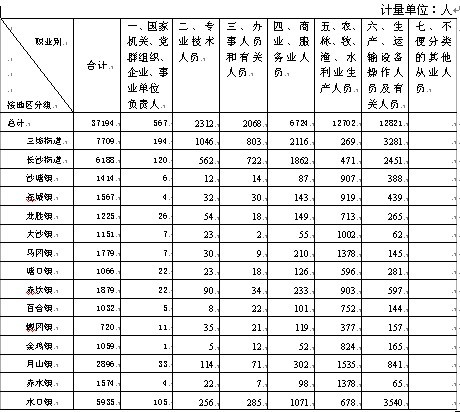

(四)我市的劳动力资源集中在城区和中心镇

我市劳动力资源的地域分布情况,从就业人口的职业构成分析得出:我市的劳动力资源集中在城区及中心镇。我市的三埠街道、长沙街道和水口镇三个地区已占我市劳动力总量53.32%,这三个地区所创造的经济总量约占我市经济总量达八成左右。具体情况如下:

开平市各职业人口构成情况表

(注:表中数据是登记10%的长表户)

分职业类别来看,三埠街道、长沙街道和水口镇三个地区人口在六个有数据职业类别中除在农、林、牧、渔、水利业生产人员类别由月山、马冈和赤水三镇带领外其余五个类别中均是人口最多的地区,具体如下:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人共占总体: 73.90%、专业技术人员共占总体:80.62%、办事人员和有关人员共占总体:87.52%、商业、服务业人员共占总体:75.09%、生产、运输设备操作人员及有关人员共占总体:72.32%。

三、我市劳动力资源发展面临的问题

从对我市劳动力资源的数据资料分析得出,我市的劳动力资源在发展的过程中将会面临有以下的问题:

(一)人口老龄化进程加快

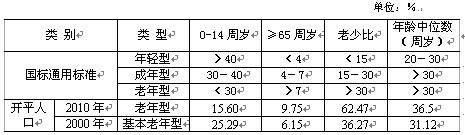

按国际通用的人口年龄结构类型判别标准衡量,老年型人口的标准大体上是14岁及以下人口占总人口的30%以下,65岁及以上人口占7%以上,老少比大于30%,年龄中位数30岁以上。依据上述标准对照,开平市人口结构的各项指标均符合老年型人口特征,而且各指标值均比“五普”进一步拉 大。具体见下表:

国际通用人口类型划分标准与开平市人口年龄结构